De que lado o hip-hop está?

Diante da ofensiva dos Estados Unidos sobre a Venezuela, uma pergunta ecoa dentro da cultura hip-hop: de que lado o movimento está nessa treta toda?

O dia mal havia começado e o mundo já repercutia a invasão norte-americana à capital venezuelana, Caracas, para a captura do controverso presidente Nicolás Maduro. Historicamente, essas investidas dos Estados Unidos quase sempre serviram aos interesses da própria nação. Com a Venezuela, não foi diferente.

Horas após a ação, o presidente norte-americano declarou: “Vamos administrar e fazer com que uma grande empresa dos EUA conserte toda essa estrutura deficitária do país. Uma estrutura de petróleo imensa foi roubada de nós. O petróleo será distribuído da forma que deveria, porque hoje o fluxo é pequeno”. A fala deixa evidente a justificativa econômica por trás da invasão ao país sul-americano.

Esse conflito geopolítico abre espaço para uma reflexão inevitável dentro da cultura hip-hop: de que lado o movimento está? Ao olhar para o nascimento dessa arte, nos guetos dos Estados Unidos, seria impossível relacionar, àquela altura, a resistência presente em letras como Fuck Tha Police, do grupo N.W.A, com a figura de Donald Trump.

O hip-hop nasce como resposta direta à violência do Estado, à brutalidade policial e à exclusão sistemática da população negra e periférica. Ele não surge para dialogar com o poder, mas para confrontá-lo.

Ainda nos anos 90, Tupac Shakur já se colocava frontalmente contra a visão elitista representada por Trump. “Todo mundo está cansado de ver Donald Trump com seus enormes prédios dizendo: ‘Eu tenho isso, eu tenho aquilo’. Ninguém liga para isso. As pessoas estão famintas”, disse o rapper em entrevista concedida em 1992 a MTV.

A crítica não era pessoal, mas simbólica, pois Trump representava o acúmulo, o privilégio e a indiferença social, exatamente o oposto da história construída pelo hip-hop em suas origens.

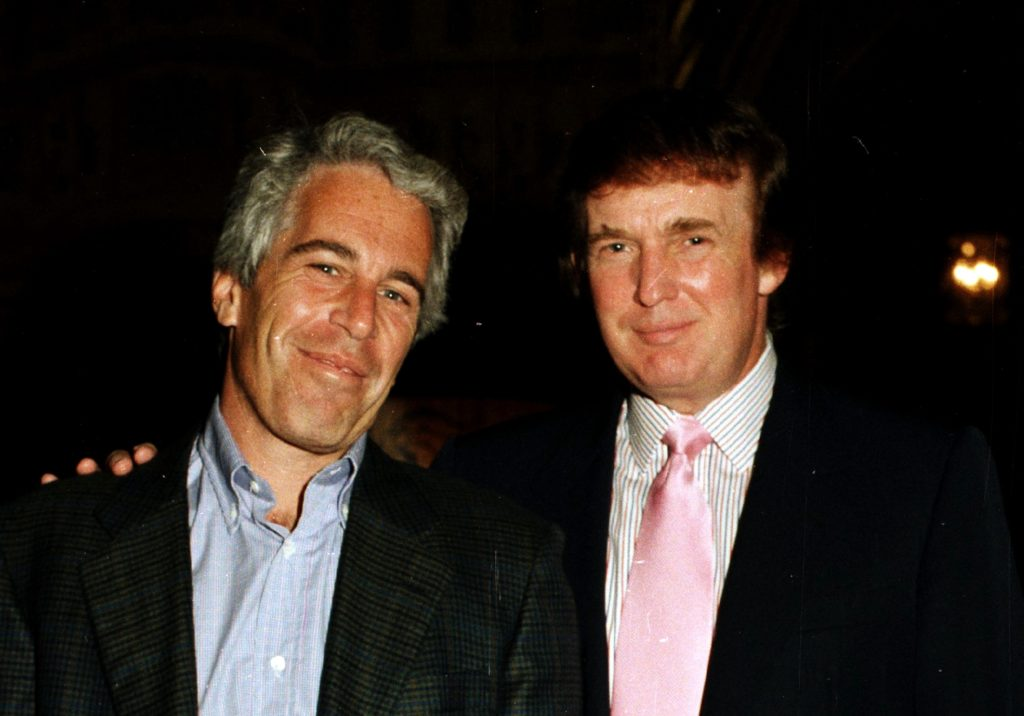

Quem observa o chefe de Estado norte-americano a partir de 2016 talvez desconheça o histórico de polêmicas que sempre cercaram seu nome. De anúncios pagos em jornais pedindo a pena de morte para adolescentes negros presos injustamente, ao envolvimento em processos por discriminação racial no setor imobiliário, Trump construiu sua imagem pública muito antes da política institucional. Soma-se a isso a proximidade social documentada com o bilionário Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais contra menores de idade, episódio que reforça a lógica de impunidade das elites econômicas norte-americanas.

Resgatar esses fatos não é mero revisionismo, mas um exercício de memória. Trump soube se reinventar para dialogar com a geração Z, explorando redes sociais, estética de outsider e um discurso anti-sistema que ignora seu histórico como parte central da elite que sempre se beneficiou do próprio sistema. A construção dessa imagem se apoia, em grande parte, na memória curta de seus apoiadores.

Não por acaso, essa reconfiguração também alcançou o campo cultural. Trump conseguiu estabelecer pontes com o rap, algo impensável décadas atrás. Kanye West tornou-se o principal porta-voz simbólico de sua campanha eleitoral em 2016, ajudando a romper uma barreira histórica entre o hip-hop e a extrema direita norte-americana. Desde então, outros nomes passaram a flertar com esse campo, como 50 Cent, Snoop Dogg e, mais recentemente, Nicki Minaj, expondo uma fissura interna na cultura.

Essa aproximação, no entanto, revela mais sobre as contradições do sucesso individual do que sobre uma mudança real de posicionamento do hip-hop enquanto movimento. A cultura que nasceu coletiva, comunitária e insurgente passa a ser representada, em alguns casos, por indivíduos que já não vivem as consequências diretas das políticas que antes denunciavam. O rap, transformado em indústria bilionária, passa a negociar com o mesmo poder que historicamente combatia.

Não é de hoje que o hip-hop observa com desconfiança a política externa dos Estados Unidos. Guerras, sanções econômicas e intervenções em países do Sul Global sempre estiveram no radar de artistas que entenderam cedo que o imperialismo também é uma forma de violência. Quando o Estado atravessa fronteiras em nome da “democracia”, quase sempre há interesses econômicos envolvidos. Para uma cultura que nasceu denunciando a violência policial dentro de casa, ignorar a violência praticada fora dela seria uma incoerência histórica.

Essa lógica conecta diretamente o gueto à geopolítica. A mesma mão que reprime corpos negros nas ruas é a que financia guerras, golpes e intervenções em outros territórios. O discurso de força, controle e dominação internacional é apenas a extensão global da política de “lei e ordem” aplicada internamente.

O hip-hop nasce como denúncia e protesto contra o Estado punitivo e a criminalização da população negra. Quando Ice-T afirma que “o governo não nos protege, ele nos controla”, sintetiza o motivo pelo qual figuras como Donald Trump sempre estiveram no campo oposto ao da cultura hip-hop. Não se trata de divergência partidária, mas de valores estruturais.

Esse relacionamento não se sustenta porque o hip-hop, enquanto movimento cultural, combate exatamente o que a elite econômica defende: concentração de poder, desigualdade e nacionalismo excludente. No fim, o que move os mais ricos dos Estados Unidos é um patriotismo exacerbado, que no século XXI assume contornos cada vez mais imperialistas. O hip-hop, por outro lado, sempre falou de sobrevivência coletiva, não de dominação.

A cultura não é neutra. E o hip-hop, em especial, nunca foi. Ele nasce do conflito, da urgência e da necessidade de ser ouvido. Em um mundo atravessado por disputas geopolíticas, guerras econômicas e discursos autoritários, escolher um lado não é redundância, é resistência. E a história deixa claro que o lado do hip-hop sempre foi o dos marginalizados, não o da elite.