Dançando na Mira da Ditadura: Black Rio e sua Influência na Cultura Brasileira dos Anos 70.

É noite no subúrbio carioca e, em meio às ruas, um movimento começava a se desenhar entre as décadas de 60 e 70. Esse fenômeno cultural se chamava Black Rio.

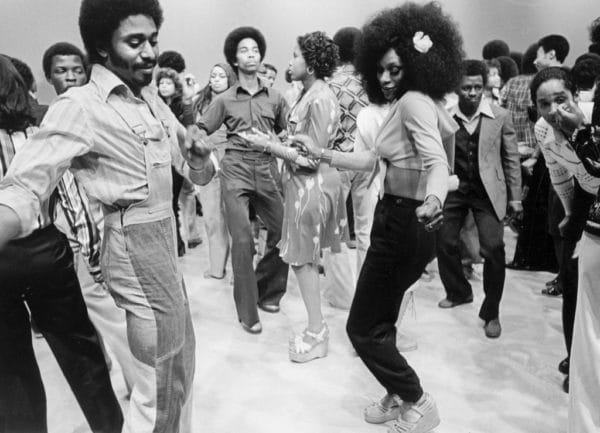

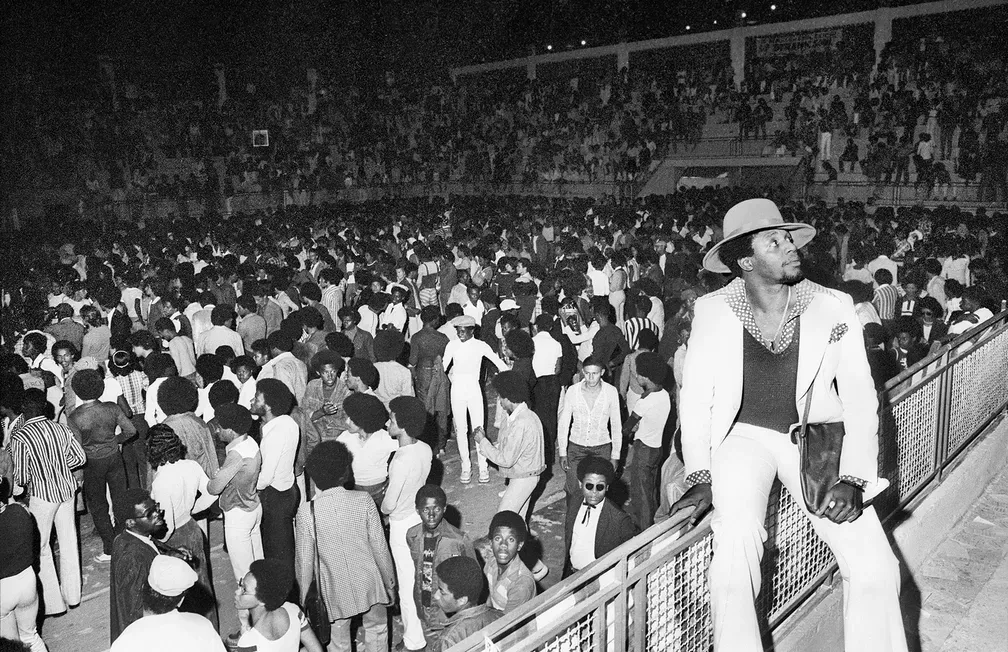

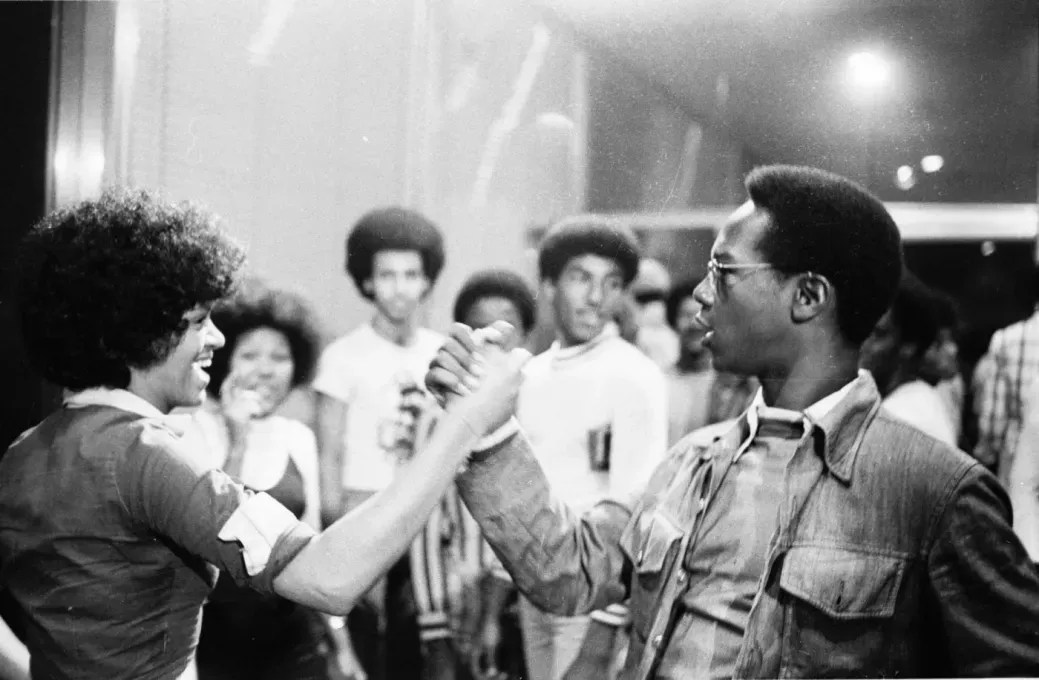

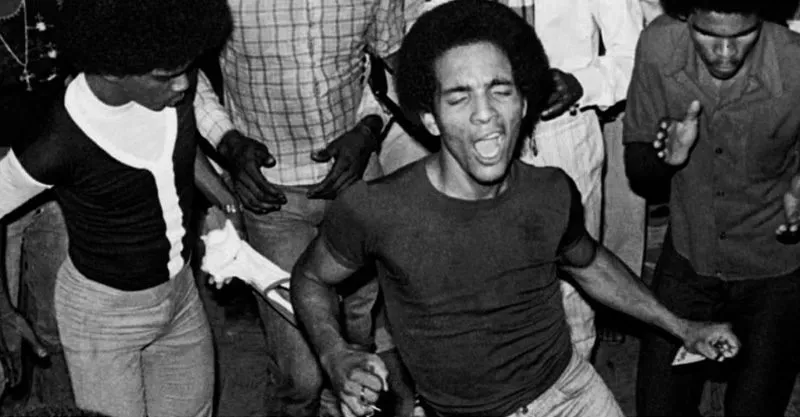

O Movimento Black Rio nascia não apenas como eco distante de ritmos estrangeiros, mas como manifesto de uma juventude negra em busca de si mesma. Era um complexo cultural/econômico vibrante que transformava bailes de Soul e Funk em territórios de liberdade conquistada.

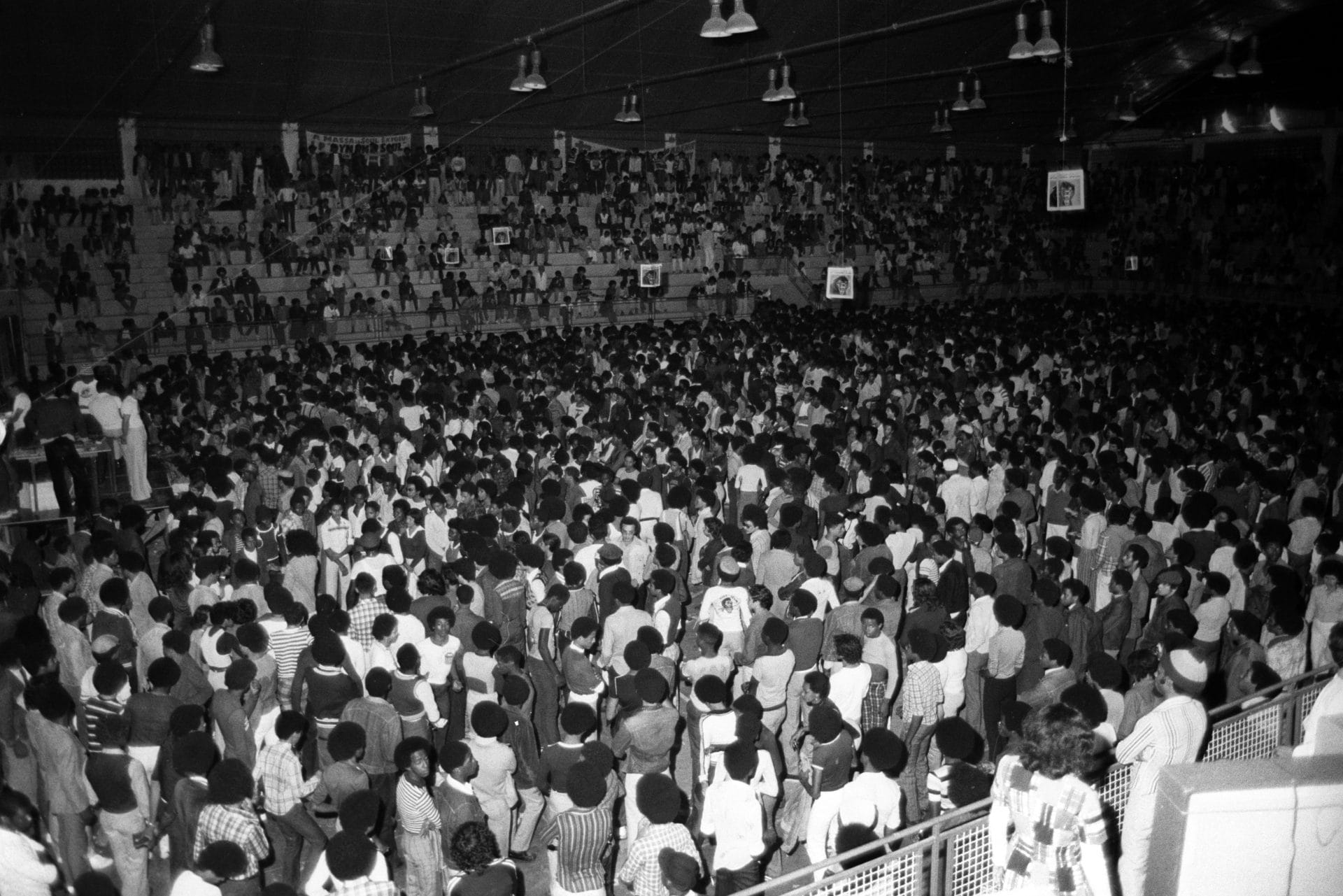

O fenômeno floresceu nas sombras de uma cidade dividida ao meio. De um lado, o cartão-postal; do outro, os subúrbios onde multidões dançavam sua existência. A mídia mainstream, ao batizar e estigmatizar o movimento em 1976, não percebeu que já era tarde demais: a identidade black já havia fincado raízes profundas no imaginário urbano brasileiro.

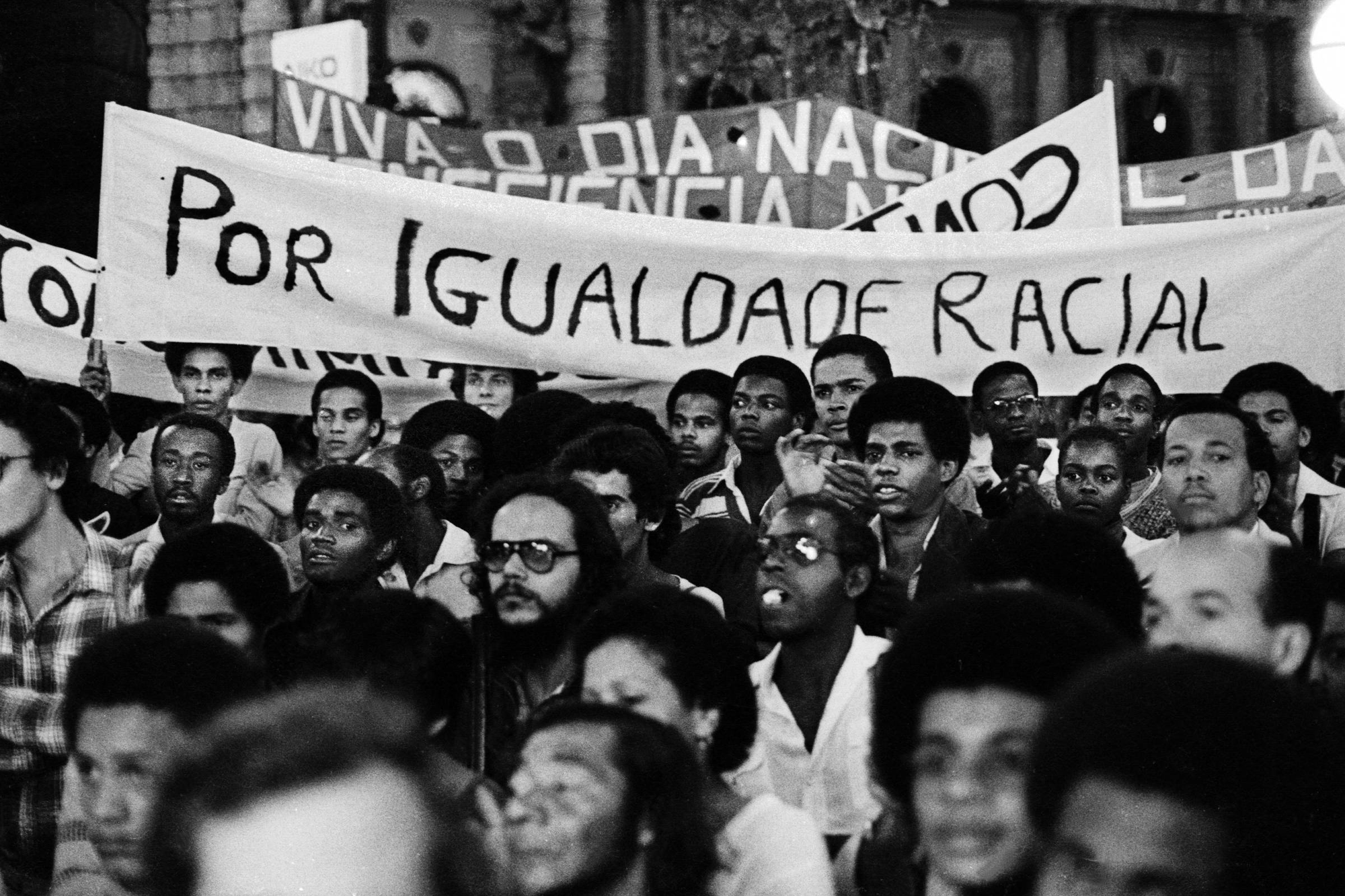

Analisar o Black Rio exige olhar além das superfícies. Não era "modismo importado", como denominavam os críticos da época. Tampouco "alienação mercadológica", como sentenciavam os puristas ideológicos. Era, sim, uma estética contra o silêncio imposto pela falsa democracia racial. No país que se recusava a ver suas próprias cores, aquela juventude transformava cabelos e roupas em manifestos vivos. O Afro erguia-se como bandeira.

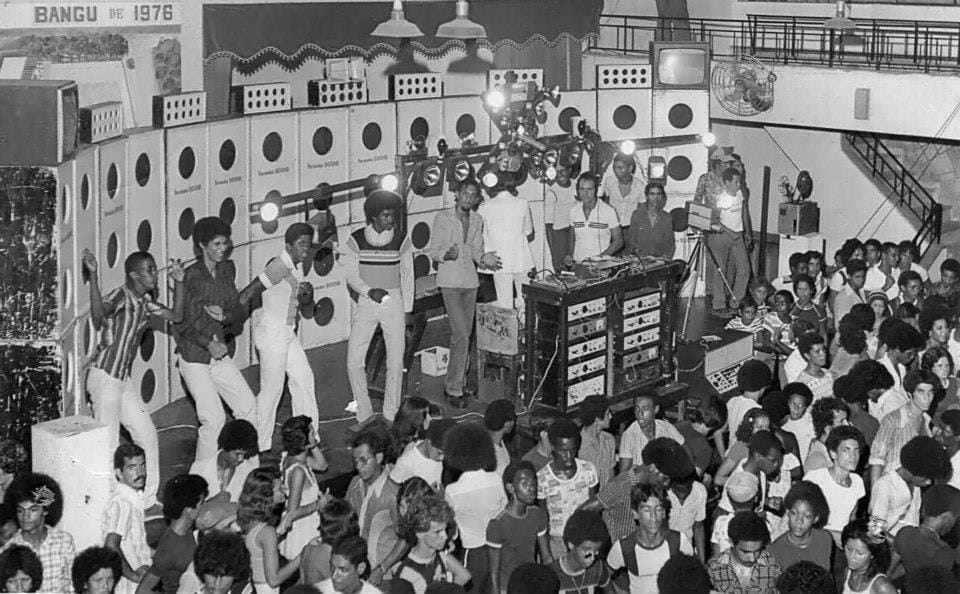

A ascensão do Movimento Black Rio está intrinsecamente ligada ao contexto socioeconômico da Ditadura Militar no início dos anos 1970. A política econômica associada ao "milagre econômico" facilitou a abertura do país ao capital internacional, o que, por sua vez, resultou no barateamento de bens de consumo como discos importados, roupas da moda, televisores e equipamentos de som.

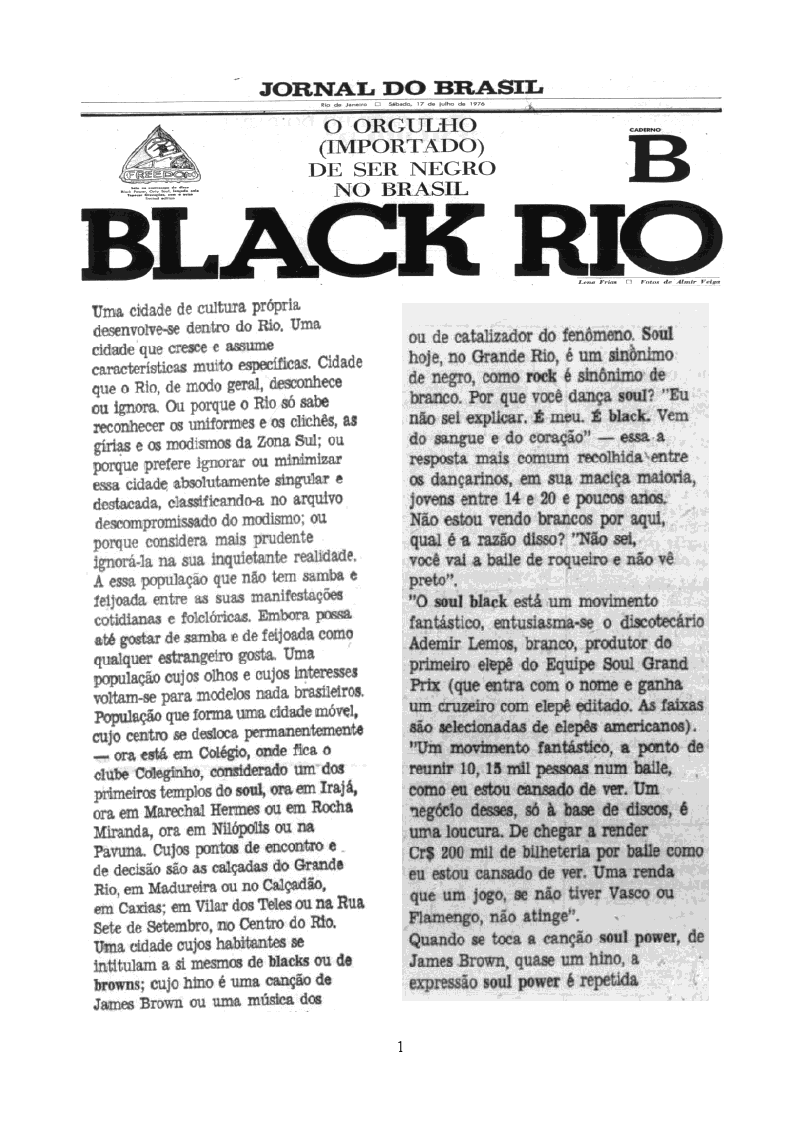

Em 1976, o Jornal do Brasil publicava: "Black Rio: O orgulho (importado) de ser negro no Brasil". O texto de Lena Frias revelava uma "cidade dentro da cidade", com códigos próprios, linguagem própria, estética própria. Mesmo rotulando o fenômeno como "imitação", a reportagem confirmava o que Muniz Sodré já havia teorizado: uma minoria qualitativa encontrara sua voz. E essa voz, amplificada pelo som das pick-ups, ecoava agora nas instâncias de poder e no imaginário nacional.

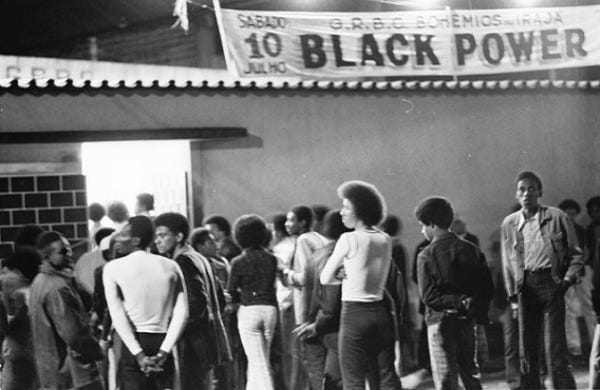

"Black is beautiful". O lema cruzou oceanos e encontrou solo fértil nas periferias brasileiras. Não era mera reprodução, era tradução cultural. A juventude suburbana carioca, ao incorporar valores que atravessavam fronteiras, não fugia da brasilidade; questionava\a. O uso deliberado do termo inglês "Black" era ato político: recusa dos eufemismos nacionais que diluíam a questão racial.

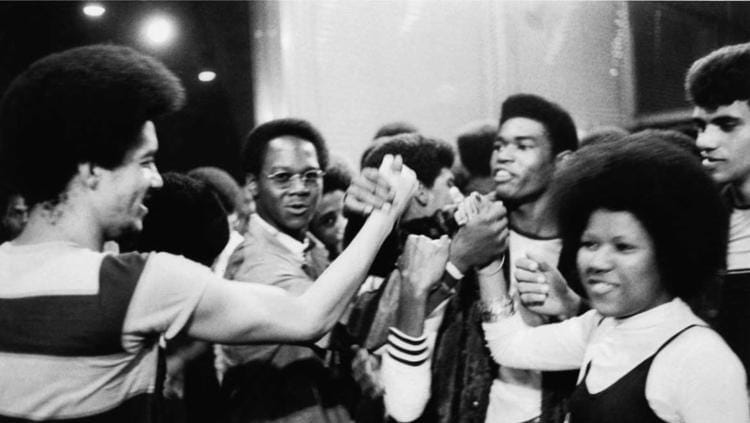

A identidade black se afirmava visualmente através da moda (sapatos de plataforma, calças boca de sino), do cabelo Afro, gestos e gírias. O lema "I am somebody" refletia a busca por dignidade frente à invisibilidade imposta pelo racismo. Em um regime que controlava a política formal, a afirmação estética tornou-se um corpo político. Usar o cabelo Afro ou dançar soul em público eram atos de desobediência à norma branca, transformando moda e lazer em resistência implícita.

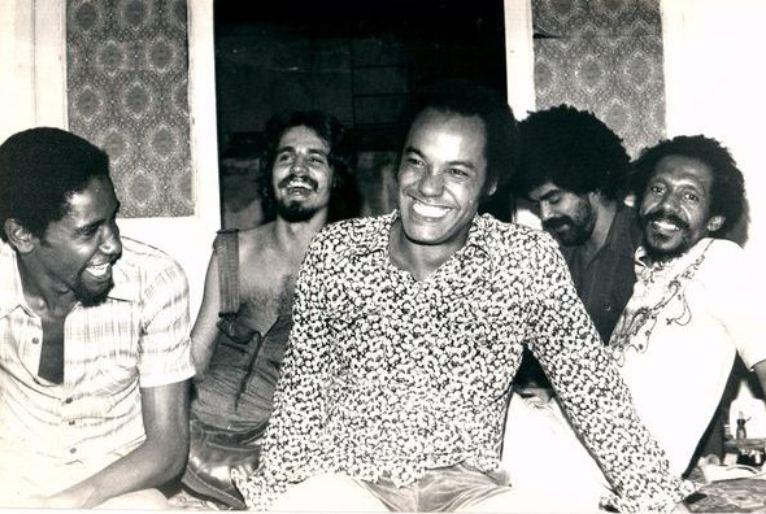

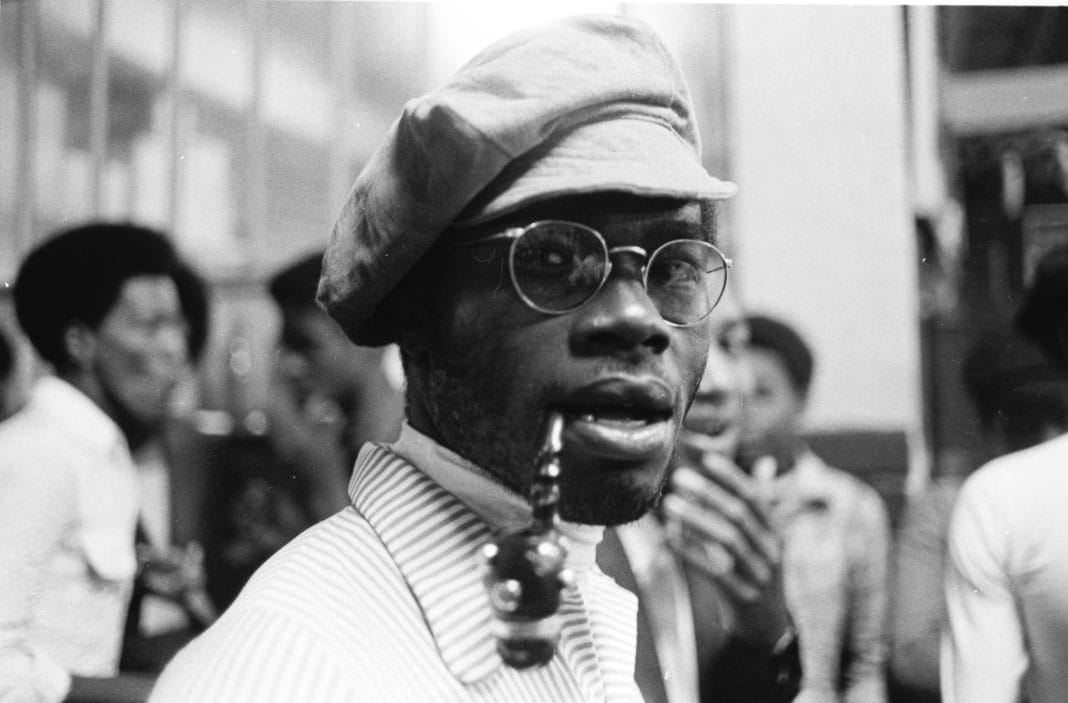

Musicalmente, o movimento iniciou com a reprodução do soul e funk norte-americano, com sucessos de James Brown lotando as pistas. Porém, sua contribuição duradoura foi a mistura de estilos criada por artistas nacionais como Tim Maia, considerado pioneiro e figura central na fusão de soul e MPB; Gerson King Combo, conhecido como "O Rei do Black" e autor de hinos do movimento como "Mandamentos Black", juntamente com Tony Tornado e Cassiano, essenciais na estética do soul nacional que não negava raízes, mas as reinventava.

E não tem como falar do 'Black Rio' sem mencionar a Banda Black Rio, que foi crucial na criação de uma sonoridade genuinamente brasileira, combinando características de samba, jazz, funk, choro e soul music. Eles desenvolveram um padrão rítmico de bateria que unia elementos que criaram uma 'marca registrada'; qualquer um que ouvisse imediatamente identificava o estilo brasileiro da banda, notadamente em faixas como 'Tico-tico no Fubá' ou 'Na Baixa do Sapateiro'.

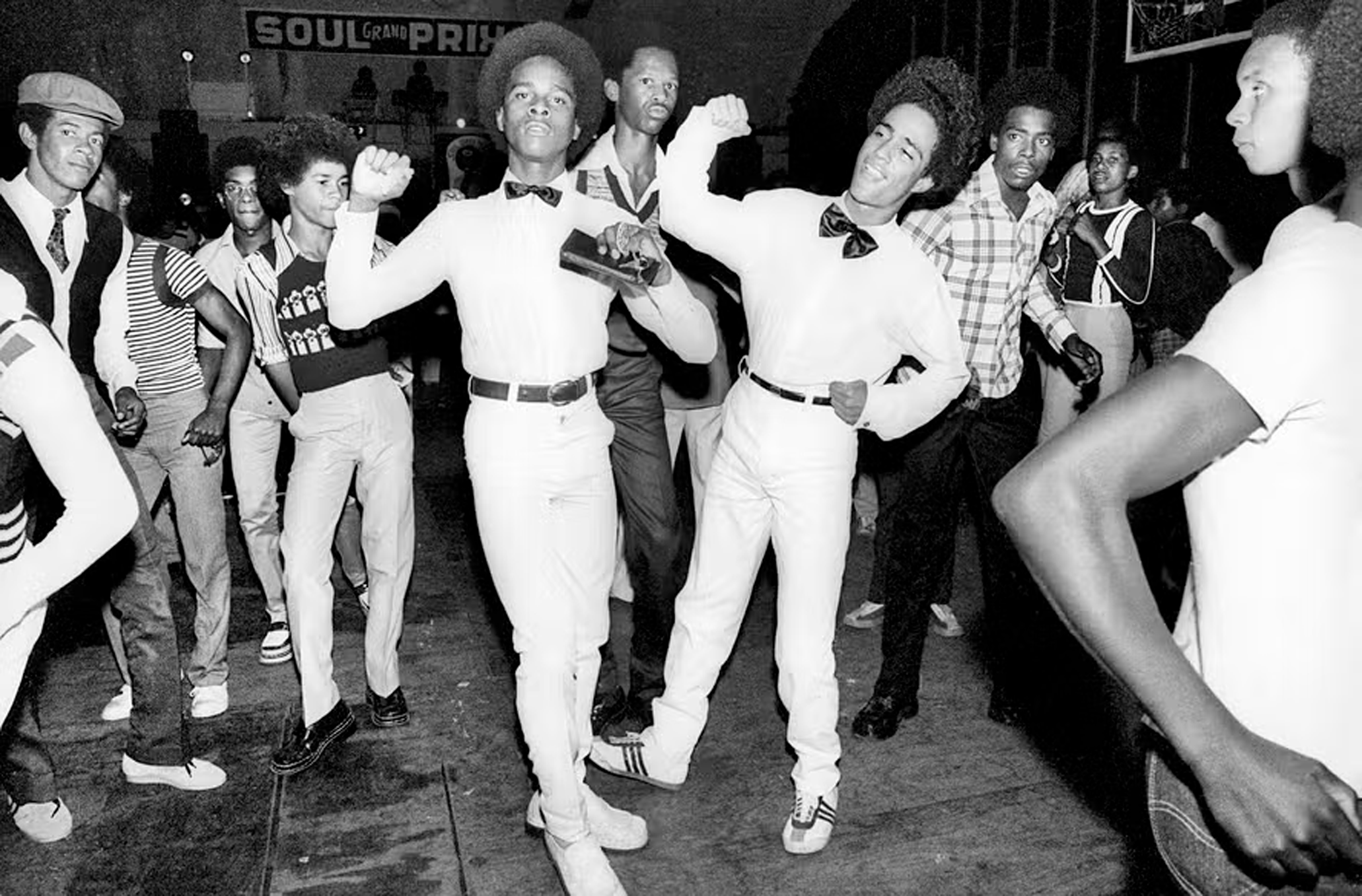

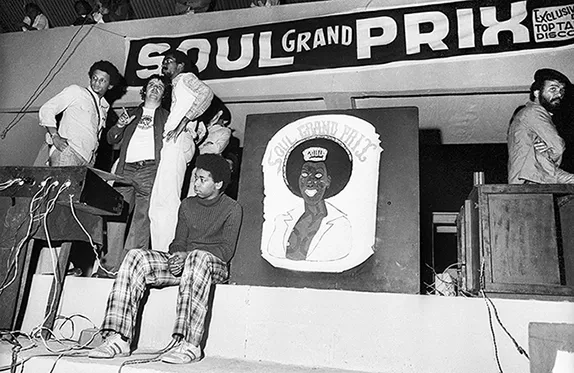

Com o passar do tempo esse movimento passou a ganhar notoriedade e a partir daí o Estado observava e temia. A polícia secreta (DGIE/DOPS) acompanhava os bailes desde abril de 1975. O regime que proclamava a harmonia racial brasileira enxergava ameaça naqueles jovens que ousavam celebrar sua negritude. Seiscentos policiais interromperam uma festa da Soul Grand Prix – número que revela não apenas repressão, mas medo. Medo de que aquelas pessoas percebessem seu próprio poder coletivo.

A repressão ao Black Rio deve ser compreendida como violência política, mesmo que o movimento não tivesse intenções revolucionárias abertas. A ditadura não reprimia apenas opositores armados, mas qualquer manifestação cultural capaz de articular uma identidade coletiva autônoma e potencialmente crítica que rompesse com a harmonia racial imposta. A vigilância sobre esses encontros prova que a organização racial e a quebra da invisibilidade eram, por definição, um problema para o Estado.

Curiosamente, o movimento encontrou críticos nos extremos opostos do espectro político. A direita temia a "racialização"; a esquerda nacionalista condenava a "americanização". José Ramos Tinhorão e os ideólogos do regime, sem perceber, compartilhavam desconforto: ambos rejeitavam uma identidade política fundamentada na raça. O Black Rio incomodava por sua simples existência – por recordar que, numa sociedade racializada, não celebrar a raça é perpetuar desigualdades.

Os bailes preenchiam vazios. Ofereciam acolhimento em territórios hostis. Transformavam o soul em mercadoria, sim – mas, ao fazê-lo, inseriam vozes marginalizadas no mercado fonográfico nacional. O "Quarteirão do Soul" demarcava geograficamente o que todo movimento sabe: a importância de ocupar espaços, de ressignificar territórios urbanos, de criar pequenos espaços de liberdade.

Sem manifestos ou programas partidários, o Black Rio exercia função política inegável. Era "tônico para o mal-estar racial brasileiro" – expressão que captura sua natureza medicinal. Os bailes funcionavam como escolas informais de consciência racial, onde a teoria era substituída pela experiência corpórea, pelo reconhecimento coletivo. Sua dispersão, antes vista como fraqueza, virou vantagem: como reprimir algo sem um centro ou líder?

O Movimento Black Rio representou uma ruptura no Brasil das décadas de 60 e 70. Ao abraçar a estética black global, forçou a sociedade brasileira a confrontar a questão racial, introduzindo uma identidade diaspórica e superando o discurso oficial de desracialização. Seu impacto se estende da produção cultural à política identitária, da indústria fonográfica aos movimentos sociais contemporâneos.

Ao politizar o entretenimento e estetizar a resistência, o Black Rio pavimentou caminhos para o ativismo negro moderno, mostrando que, às vezes, a revolução não apenas será televisionada – ela será dançada.

Indicação de documentário pelo redator:

1976 MOVIMENTO BLACK RIO.

Tem um projeto ou conteúdo que merece ser visto?