Afrofuturismo e a coragem de abraçar o caos

Da negação do futuro à reinvenção do amanhã por meio da memória, da tecnologia e da imaginação negra.

Por muito tempo, o futuro foi tratado como um espaço exclusivo. Na história dominante do Ocidente moderno, progresso, tecnologia e avanço civilizatório ficaram associados à Europa e, depois, aos Estados Unidos, enquanto povos africanos e da diáspora eram frequentemente vistos como pertencentes só ao passado. O afrofuturismo aparece como uma resposta histórica a essa exclusão.

Indo além de apenas de uma estética artística, é um campo de pensamento e criação que coloca pessoas negras como agentes ativos na construção do futuro. Ao lidar de frente com a instabilidade, a violência histórica e o colapso social, o afrofuturismo transforma o caos em estratégia de imaginação e ação cultural.

Origem histórica: quando imaginar virou um ato político

O termo "afrofuturismo" foi criado nos anos 1990 pelo crítico cultural Mark Dery para descrever produções artísticas que misturavam ficção científica, história afro-diaspórica e tecnologia. Mas as práticas que hoje têm esse nome já existiam há décadas. Desde o pós-guerra, artistas, músicos e escritores negros já usavam narrativas futuristas para lidar com temas como alienação racial, deslocamento e sobrevivência.

Essas produções aparecem num contexto marcado pela diáspora forçada, pela segregação racial e pela negação sistemática de direitos. Nesse cenário, imaginar futuros alternativos não era fugir da realidade, mas uma forma de afirmar existência e continuidade histórica. O afrofuturismo questiona a ideia de tempo linear e propõe uma temporalidade onde passado, presente e futuro coexistem. A ancestralidade deixa de ser vista como obstáculo ao progresso e vira base de conhecimento.

Subversão narrativa: o futuro em disputa

Um dos eixos centrais do afrofuturismo é recusar a ideia de que o futuro pertence só ao Norte Global. Ao revisitar histórias apagadas e projetar sociedades negras tecnologicamente avançadas, o movimento confronta narrativas coloniais que associaram modernidade à branquitude.

No cinema, essa subversão ganhou projeção internacional com Pantera Negra (2018). O filme apresenta Wakanda como uma nação africana que, por nunca ter sido colonizada, desenvolveu alta tecnologia em diálogo com suas tradições culturais.

A obra rompe com estereótipos históricos ao mostrar uma África autônoma, sofisticada e politicamente complexa. O impacto cultural foi imediato: Wakanda virou um símbolo de soberania tecnológica e imaginativa, ampliando o debate sobre representatividade e futuro.

Tecnologia como libertação: saberes ancestrais e inovação

No afrofuturismo, tecnologia não é entendida só como máquinas ou sistemas digitais. Ela inclui o corpo, a memória, a espiritualidade e os sistemas simbólicos transmitidos por gerações. Cosmologias africanas, como as tradições iorubás e dogons, oferecem visões de mundo onde ciência e espiritualidade não são campos opostos, mas complementares.

Ao integrar esses saberes à ficção científica e às artes contemporâneas, o afrofuturismo questiona hierarquias de conhecimento estabelecidas pelo colonialismo. A inovação deixa de significar ruptura total com o passado e passa a ser entendida como continuidade transformada. Essa perspectiva amplia a noção de quem pode produzir ciência, tecnologia e pensamento futurista.

Resiliência criativa: transformar instabilidade em potência cultural

A experiência histórica negra é marcada por rupturas profundas: escravidão, deslocamento forçado, violência racial e exclusão econômica. O afrofuturismo nasce nesse contexto de instabilidade permanente. Em vez de negar o caos, ele incorpora isso como elemento criativo.

Na música, Sun Ra foi um dos primeiros a traduzir essa lógica. Ao se afirmar como um ser de Saturno, o músico criou uma metáfora sobre a condição de estrangeiro vivida por pessoas negras na Terra. Seu jazz experimental propôs o espaço como território simbólico de reconstrução.

Décadas depois, Janelle Monáe retomou essa tradição ao criar narrativas centradas em androides e corpos marginalizados, usando a ficção científica para discutir opressão, identidade e liberdade.

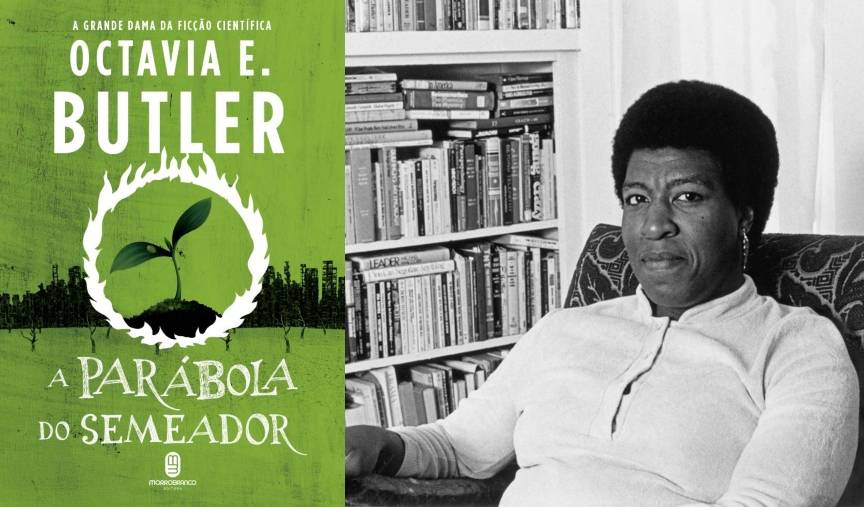

Na literatura, Octavia Butler consolidou o afrofuturismo como campo narrativo de reflexão social. Em A Parábola do Semeador, publicado em 1993, a autora descreve um futuro próximo marcado por colapso ambiental e desigualdade extrema. A obra não apresenta soluções idealizadas, mas enfatiza adaptação, empatia e construção coletiva como respostas possíveis ao caos.

Legado

Ao longo de sua trajetória, o afrofuturismo mostrou que imaginar o futuro é também disputar poder simbólico. Ao rejeitar narrativas coloniais, integrar saberes ancestrais e transformar instabilidade em criação cultural, o movimento amplia os limites do que é visto como possível.

Abraçar o caos, no afrofuturismo, não significa aceitar a destruição, mas reconhecer a complexidade do presente e agir a partir dela. Num mundo marcado por crises ambientais, tecnológicas e sociais, essas produções oferecem não uma promessa de utopia, mas um legado de imaginação ativa. O afrofuturismo reafirma que o futuro não é herança de poucos, mas um campo em constante reconstrução, onde memória, tecnologia e cultura se entrelaçam para criar novos caminhos de existência.